織物に適した、丹後の気候

丹後地方における絹織物の歴史は古く、奈良時代、天平11年(739年)に、聖武天皇に絹織物「あしぎぬ」を献上したものが、正倉院の供物として現在でも残されています。

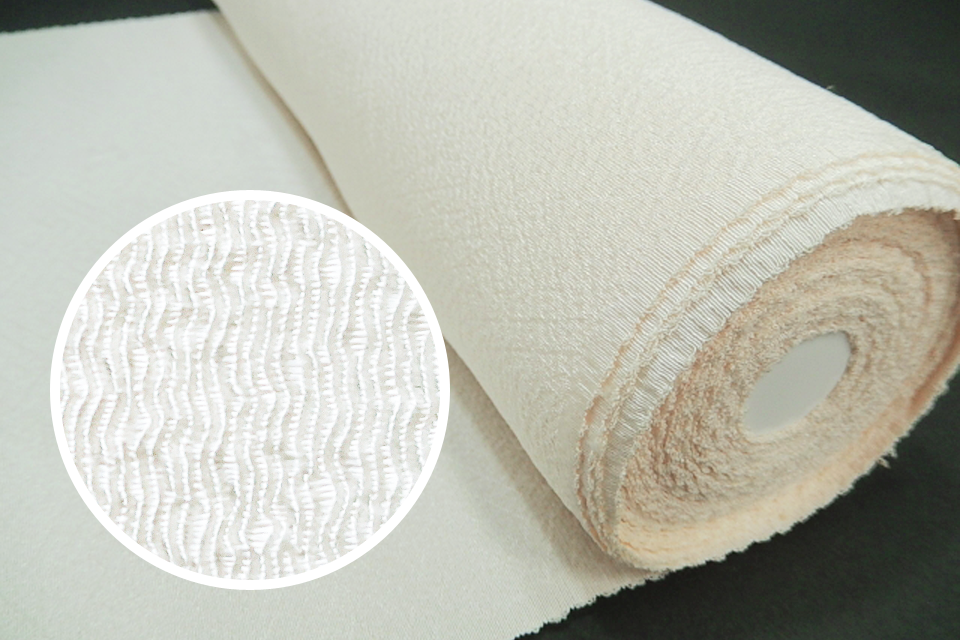

丹後は、秋から冬にかけて「うらにし」と呼ばれる季節風が吹き、「弁当忘れても傘忘れるな」と言われるぐらい湿潤な日が続きます。こうした気候風土が、良質の水、適度な湿度をもたらし、糸が切れるため乾燥を嫌う絹織物の生産に適していました。南北朝時代のものとされる「庭訓往来」には絹織物「丹後精好(たんごせいごう)」が記されるなど、古くから織物の里であったことが伺えます。そして今から約300年前、丹後国峯山の絹屋佐平治が京都西陣よりちりめんの技術を持ち帰り、地域に伝えたのが、丹後ちりめんの始まりです。

享保の凶作と「丹後ちりめん」の誕生

江戸時代になると凶作が人々の生活を脅かし、さらには京都西陣で絹織物「お召ちりめん」が開発されると、絹織物「丹後精好」が売れなくなり、丹後の人々は危機に直面しました。当時、ちりめんの技術は門外不出とされていましたが、人々を救うため、享保5年(1720年)に峰山の絹屋佐平治が苦労と研究の末についにちりめんの技術を持ち帰り、さらにその2年後の享保7年には加悦の木綿屋六右衛門が加悦の手米屋小右衛門と三河内の山本屋佐兵衛を送り出し、京都西陣から持ち帰った技術で独自の「丹後ちりめん」が生まれました。

ちりめん技術を習得した四人は、その技術を惜しみなく地域の人々に教え、ちりめんは瞬く間に丹後地域全体に広まり、住民自らの努力で、その新たな織物技術を駆使し、苦難を乗り越えました。

ちりめんによる生活と文化の繁栄

その後、しなやかな風合いの「丹後ちりめん」は、ちりめんの代表的存在として定着。発色性に富むことから、友禅染などによって美しく彩られる着物の生地として、我が国の和装文化を支えてきました。その後も様々な技術を採り入れた生地の開発が進み、品質向上の努力を続けた結果、昭和30~40年代には、ガチャっと織れば万単位で儲かるという意味で「ガチャマン」と呼ばれた最盛期を迎えるなど、丹後は絹織物の一大産地として発展し、府北部全体の発展に大きく貢献しました。

ちりめん街道と加悦鉄道

丹後を歩くと今でもあちこちから「カシャン、カシャン」という機織りの音が聞こえてきますが、与謝野町の一角には、まるで時間が止まったかのような「ちりめん街道」(国選定重要伝統的建造物群保存地区)が、今も姿を変えずに残っています。今も機音が聞こえる明治時代の織物工場「西山機業場」や、明治・大正・昭和の各時代の建造物が建ち並び、昭和初期のこの地の活気が今でも伝わってくるようです。この時代、人々はちりめんの生産・流通で得た資金を道路や発電所、鉄道などの建設に投資し、大正15年には住民の出資で「加悦鉄道」を開業しました。昭和60年に惜しまれつつ廃線となりましたが、駅舎は鉄道資料館として現在も保存されており、当時の蒸気機関車はSL広場に保存されています。

また、華やかな12台の屋台が巡行する三河内曳山祭や、後野・算所・加悦の屋台巡行など、「丹後ちりめん」が育んだ祭礼行事も、今なお継承されています。

今も進化する「丹後ちりめん」

丹後地域は、現在も国内の着物の生地(和装用表白生地)の約6割を生産し、生糸の3割以上を消費する国内最大の絹織物産地です。丹後ちりめんは時代と共に進化し、最近では水に濡れても縮みにくく摩擦に強いハイパーシルク加工技術や、ポリエステルちりめんの開発など、様々な応用も進み、和装だけでなく様々な分野にその用途を広げています。